安全衛生

安全衛生基本理念・基本方針

「安全衛生基本方針」に基づいて、「社員の安全と健康はすべてに優先する」という企業風土を確立するために、労使が協力して安全衛生活動を展開・実施しています。また、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)に沿った安全衛生活動をグローバルに行っています。さらに、火災事故を絶対に発生させないため、トヨタ紡織の火災防止の考え方を各地域へ発信し、トップによる火災防止点検の実施や、有事の備えとして消火器・消火栓を使った訓練を全員参加で実施し、防火意識の向上を図っています。

安全衛生基本理念

安全な作業

確実な作業

熟練した作業

安全な作業は作業の入口である。

わたくしたちは、まずしっかりとこの入口を通りましょう。

安全衛生基本方針

安全をすべてに優先する企業風土を確立するために、我々は人々の安全と健康確保および環境保全ができない限り

- 物を造ったり

- 取り扱ったり

- 輸送したり

- 廃棄しない

ことを宣言し、次の基本原則に従って行動する。

豊田 周平

安全管理の理念

- 生産を止めることを躊躇するな

- 安全問題の解決なしに生産はあり得ない

- 不休災害と言えども、ゼロでなければならない

- 職場の根底に安全がある

安全衛生推進体制

トヨタ紡織グループの安全・衛生・健康に関する目標を立案し、そのフォローを通じて「安全で働きやすい職場環境」を構築するため、グループ全体で安全衛生推進体制を整えています。

安全衛生推進体制

安全衛生活動指標

トヨタ紡織グループ負傷災害発生状況

| 集計範囲 | 年度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||

| 全災害(件数) | トヨタ紡織グループ | 76 | 95 | 134 | 114 | 110 | |

| トヨタ紡織単体 | 11 | 13 | 16 | 20 | 21 | ||

| 構内死亡災害(件数) | トヨタ紡織グループ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

労働災害休業度数率※1

労働災害強度率※3

- (死傷者数/延べ実労働時間数)× 1,000,000

- 集計範囲:トヨタ紡織および日本内外連結子会社・関連会社67社

- (延べ労働損失日数/延べ実労働時間数)× 1,000,000

- (※1、3ともに対象は、トヨタ紡織グループ正社員、嘱託社員、準社員、パートタイマー、アルバイト、期間社員、研修生、社外応援者、実習者、派遣社員です)

安全表彰

トヨタ紡織と、日本と日本以外の関係会社の取り組みを評価し、表彰することで、安全意識の向上と活動のモチベーション維持を図っています。

工場内の無災害の継続期間、労働災害発生の頻度、総労働時間などを評価し、優秀な会社を年に一度表彰しています。

労働安全衛生マネジメントシステム OSHMS活動の推進

「安全衛生基本方針」に基づいて「社員の安全と健康はすべてに優先する」という企業風土を確立するために、労使が協議して働く人の安全と健康を確保する快適な職場環境づくりを継続しています。

ISO45001規格要求事項および労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の法令要求事項に基づいて、社内規定「トヨタ紡織労働安全衛生マネジメントシステム(トヨタ紡織OSHMS)」を定め、トヨタ紡織OSHMSにより、統一化・効率化された労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、グローバルに展開。労働安全衛生上の問題や課題を把握しやすく、かつ人的資源や経済的資源を確保し、労働安全衛生の改善を継続的に実現し続けています。

安全な職場環境づくり

リスクアセスメント(設備・化学物質・作業)を軸とした働く人にやさしい環境づくり

トヨタ紡織ではOSHMSの一環として、国の定める「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づき、設備・化学物質・作業の3つのリスクアセスメントを導入しています。これにより、工程設計の各フェーズで危険源を同定・対策し許容可能なリスクに低減するとともに、残留リスクに対して適切な管理的方策を実施しています。特に設備を新設する際は、生産技術・製造・保全・安全の各担当がメーカーに赴き、事前に実施した設備リスクアセスメントを元に設備を確認しながら、妥協しない安全対策に取り組んでいます。また、既存設備も、リスクアセスメントを定期的に実施しています。

3つのリスクアセスメントは当社社員だけでなく、協力業者や来客などが遭遇する危険源の特定にも活用しています。また、工程で使用されるすべての化学物質の有害性に対して、使用量や状況に応じ適切に健康障害予防を実施しています。

安全防火クロスチェック

重大災害につながるSTOP6※災害未然防止と、すべてを失う火災防止のため、サプライヤーを含むグループ全社一丸となって活動をしています。

2024年度も引き続き、各事業場トップの安全防火クロスチェックをグローバルで実施しました。

4Sの状況、止める、呼ぶ、待つの実践環境確認、設備の安全対策などの項目を、各事業体のトップが、自分の管轄以外の事業体に赴き、確認しています。

- Safety Toyota 0(Zero Accident)Project 6:トヨタ自動車が過去に自動車産業で発生した災害を6つに分類した災害傾向(1.巻き込まれ・挟まれ 2.重量物 3.車両 4.墜落・転落 5.感電 6.火災)

機能部署によるグローバル安全防火点検

安全衛生健康センターメンバーが日本以外の事業体に出向いて、安全防火点検を実施しています。設備不具合、不安全作業などについて指摘し、改善を推進しています。

2024年度は、米州地域9事業体、中国地域10事業体、アジア地域17事業体、欧州・アフリカ地域7事業体を点検しました。

安全な人づくり

安全な人づくりには、教育が重要と考えています。

重大災害(死亡災害)を絶対に起こさない安全な人づくり・職場づくりを推進するため、知識・技能習得の教育を充実させ、安全点検の実施、リスクアセスメント定着活動などグローバルな体制で取り組んでいます。

安全衛生に関する主な研修とその参加人数

| 教育名 | 教育内容 | 教育対象者 | 集計範囲 | 年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||

| 安全管理者研修 | 労働災害防止に必要な知識と実務力を習得 | 安全管理を担う責任者 | トヨタ紡織単体 | 43 | 67 | 53 | 62 | 96 |

| 職長教育 | 安全衛生管理・指導力を習得 | 現場で作業員を指導・監督する職長 | 50 | 0 | 97 | 47 | 52 | |

安全基本行動ができる人づくり

労働災害未然防止はもとより、社員のマナーやモラルなど、決められたルールを守り守らせることで「あたり前のことがあたり前にできる文化」を根付かせるための取り組みを進めています。この取り組みの一環として、トヨタグループ共通の「ポ・ケ・手・な・し活動※」を継続的に実施し、「ポ・ケ・手・な・し」点検による声掛けやポスターコンテストなどによる意識の底上げを図り、相互啓発のできる職場づくりを行っています。

- ポケットに手を入れて歩かない、携帯電話を操作しながら歩かない、など歩行中の災害防止のための5つの安全基本行動

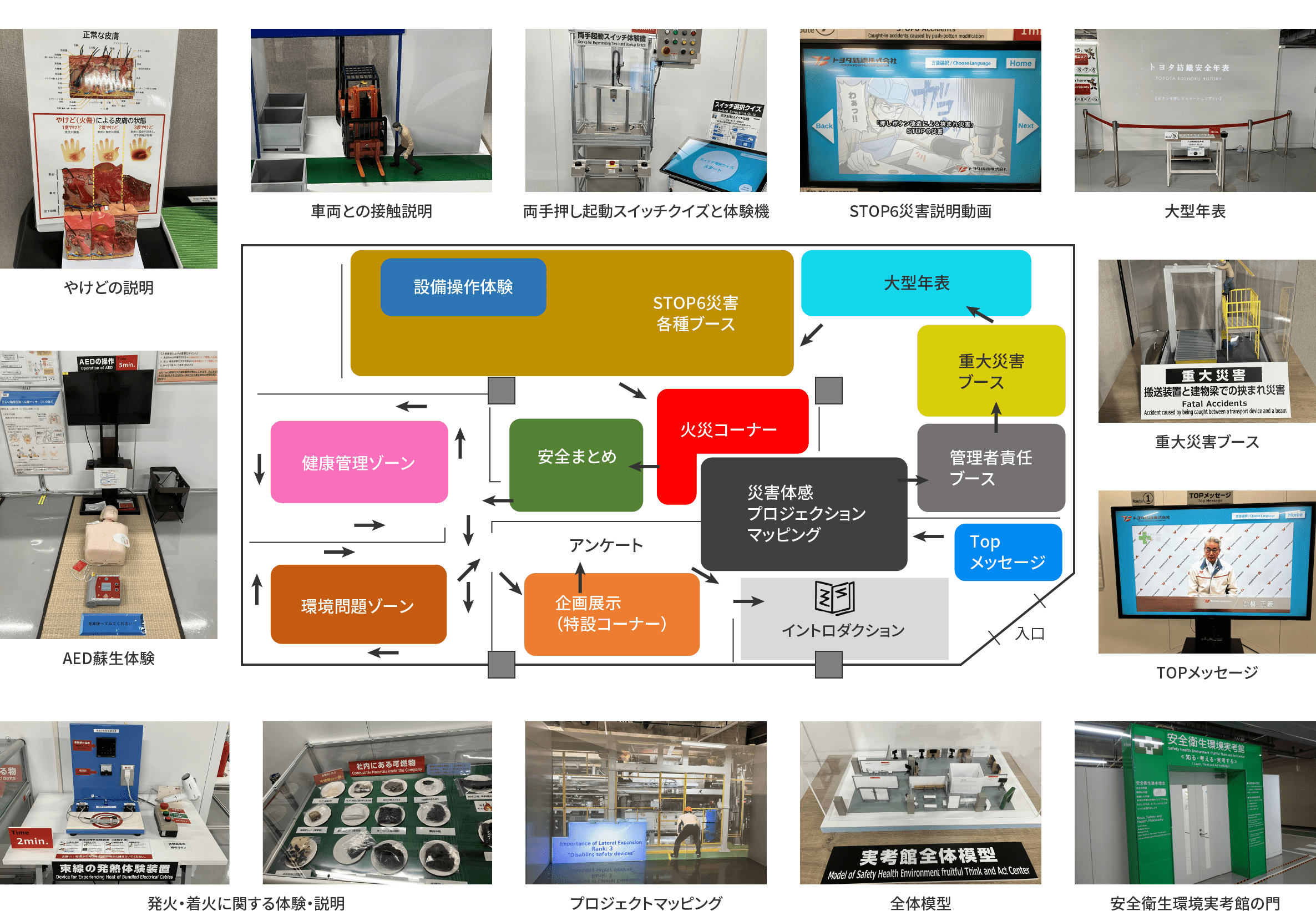

安全実行館のリニューアル

2020年度より、過去の労働災害の背景や原因を「知り」、その対策について「考え」、未然防止のために一人ひとりが当事者意識を持って自ら「実行」できる人づくりの推進を目的として、ものづくり革新センターに「安全衛生環境実考館」を設立。「安全衛生環境実考館」では新入社員教育や昇格者教育などの階層別教育を行うとともに、日本の関係会社の方にも教育を受講いただき、災害発生防止と安全な人づくりを継続的に進めてきました。

2025年度からは、受講対象を拡大するとともに、名称を「安全実行館」とリニューアルしました。社内の安全担当者が講師となり、事務、技術、製造の3コースに分けて、それぞれの過去の被災事例や被災リスク、被災しないために遵守すべき事項を教育しています。被災リスクについては、危険を危険と感じることができる人材の育成を目指し、講師を含む教育の参加メンバー全員で危険予知を実施してどのようなリスクがあるか確認し合って進めています。

設立当初からの延べ人数で7,168人(トヨタ紡織7,048人、関係会社・取引先など120人)が受講しています。

受講者からの声

- 重大な災害にもかかわらず、知らない災害が多くありました。怖さを強く実感するよい機会になりました

- いろいろな資料を見て、気を引き締めないと大きなケガや事故が起こるかもしれないことを認識し、周りの人にも注意喚起することができました

- 災害の恐ろしさが明確に示され、安全に対する心構えをしっかりと持つことができました

安全実行館のレイアウト

- 「Kiken(危険)」「Yochi(予知)」「Training(訓練)」:作業に潜む危険性を事前に予知し、事故を未然に防ぐためのトレーニング

- Safety Education Academy for Construction:外来工事教育アカデミー

外来者・外来工事の安全確保

トヨタ紡織では「何人たりとも構内では重大災害を発生させない」安全な工事管理を目指して、トヨタ紡織外来工事安全衛生協力会(47社)と一体となった活動を実施しています。

トヨタ紡織外来工事安全衛生協力会組織図

外来工事パトロール

安全衛生事務局、トヨタ紡織外来工事安全衛生協力会、工事計画部署が三位一体となり、連携して活動を行っています。パトロールでは不安全行為の指摘だけでなく、困りごとを吸い上げ、工事業者によりよい環境を提供しています。

三位一体のパトロール活動

外来工事立会者資格制度

外来工事には専門教育を受けた社内資格保持者が立会い、安全管理を行っています。

立会者教育(思い出し、振り返り教育)

目的:立会者の安全意識向上

効果:危険感受性を高め、工事業者への指摘、注意を促せる人材育成

- 例 :

-

- 作業責任者の数は適切だったか?

- リスクアセスメントで出されていた対策は適切か?

- 保護具は適切な使い方をしているか?

外来工事教育アカデミー(SEAC)

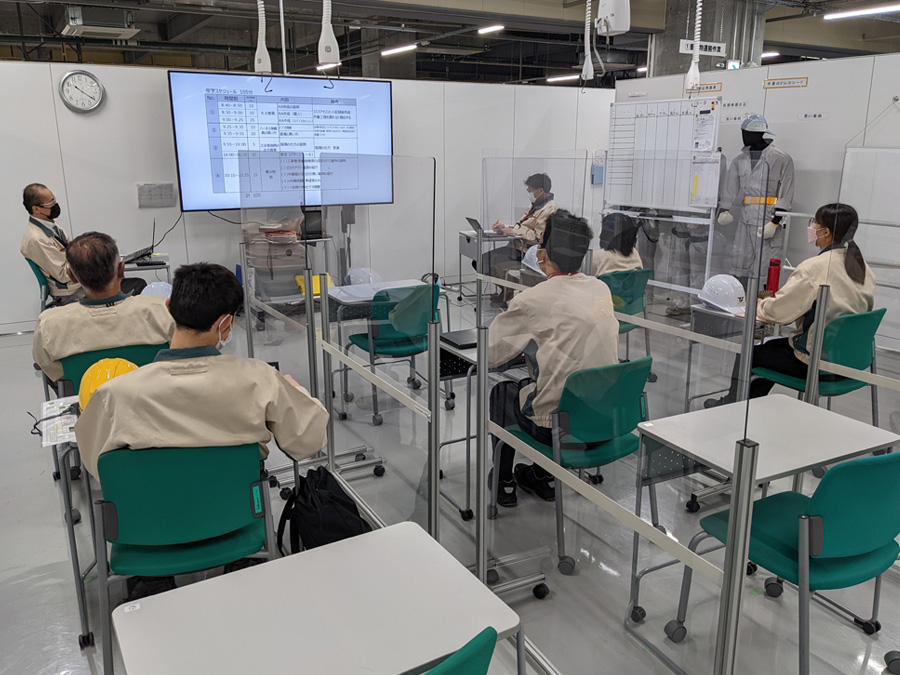

当社の敷地内に来場される方や、工事業者さまにおいても重大災害を発生させないための活動として、SEACを開講しました。

工事担当者が実際の現場と同じ機材を用いて工事環境を体感することにより、自分ごととして事前のリスクの洗い出しと、実際の現場で不具合の改善ができるように訓練を進めています。

2023年度より関係会社にも教育をしています。

受講者からの声

- 実際の現場を見て指摘するような体験実習は少ないのでよい経験になりました

- 自分だけでなく外注作業者の方などの安全も配慮しないといけないことを強く感じました

- 実技があり、頭だけで考えるより理解がしやすく、ためになりました

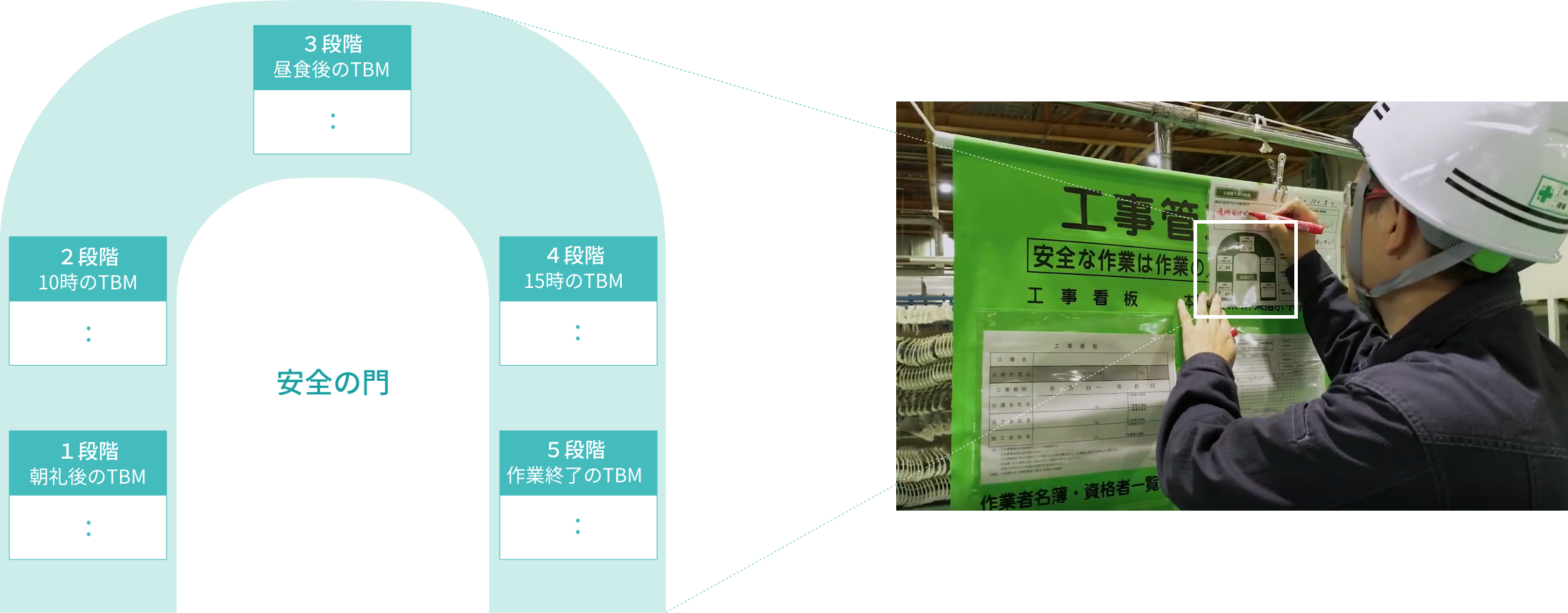

5段階ツールボックスミーティング(TBM)の導入

工事中の変化点や、やりづらい作業による災害の防止を目的として、5段階TBMを導入しています。5段階TBMは、1日の工事スケジュールの中で5回(朝礼後、10時、昼食後、15時、作業終了後)ミーティングを行い、作業指示内容や危険要因の再確認を行うとともに、作業環境や状況の変化、作業員の健康状態の変化などを確認します。

5段階TBM

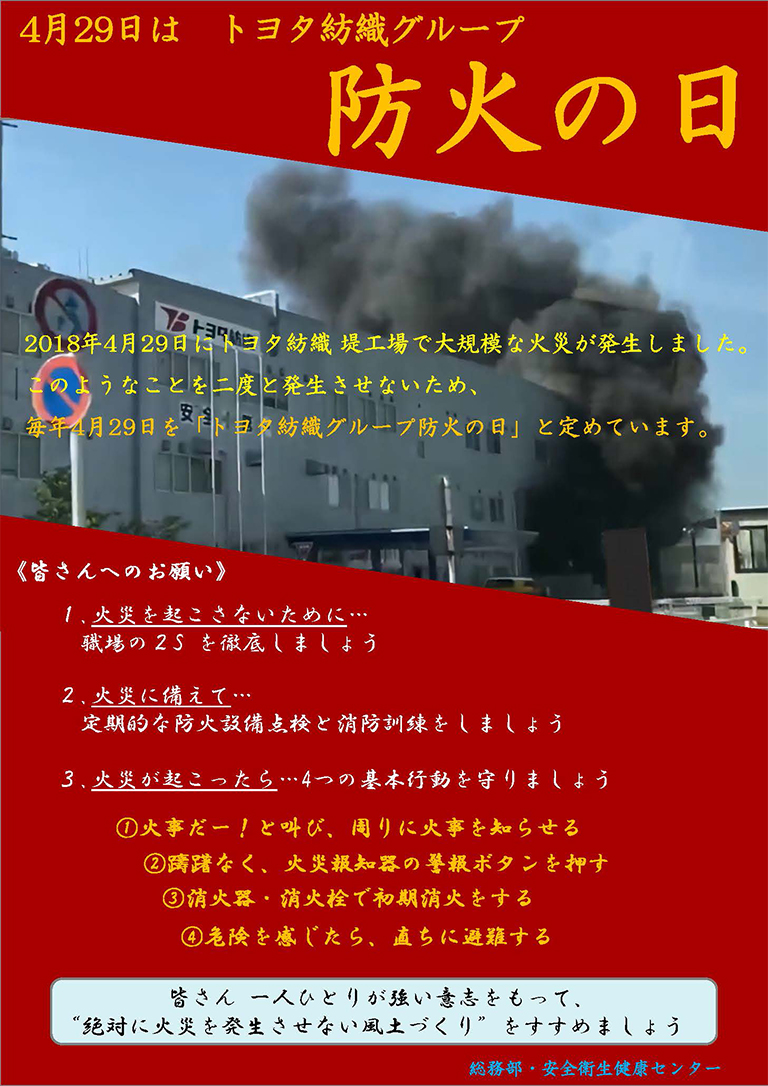

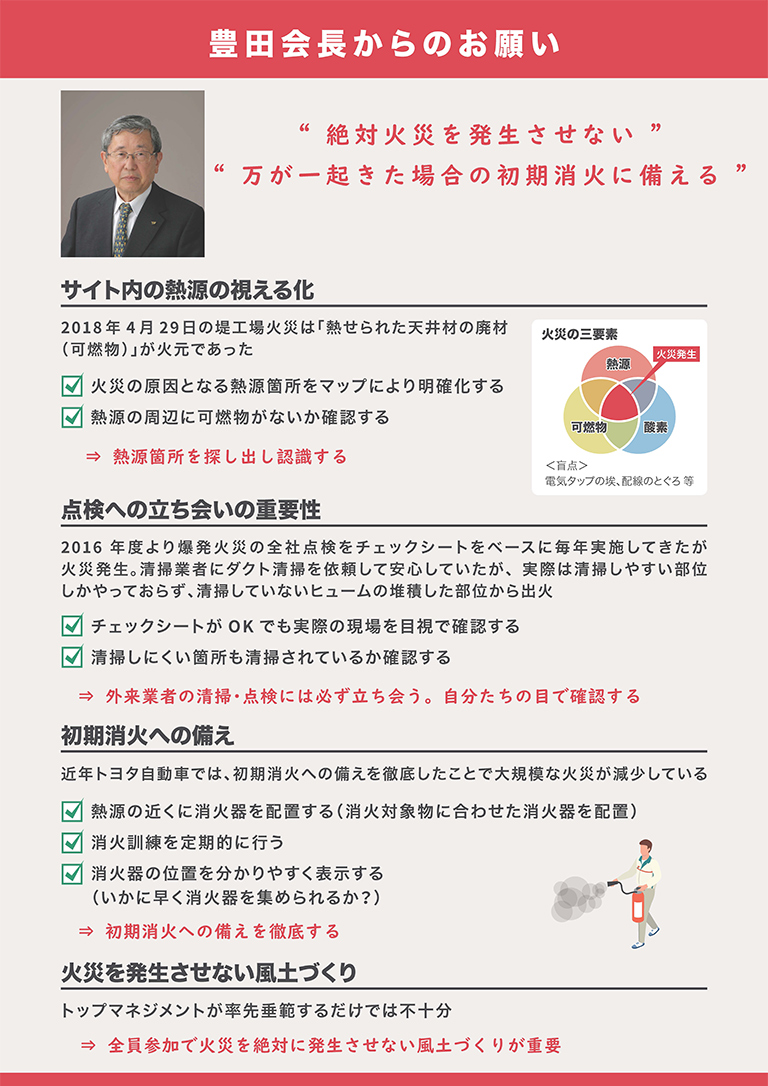

火災未然防止

過去の火災

2018年4月29日午後2時、堤工場で大規模な火災が発生し、地域の方々、取引先などのステークホルダーのみなさまに多大なご心配とご迷惑をお掛けしました。このようなことを二度と発生させないため、毎年4月29日を「トヨタ紡織グループ 防火の日」とし、グローバルに展開しています。

トップ自ら行う防火点検

2018年の火災を発端として火災の元となる熱源マップを作成し、社長・統括工場長を筆頭にトップ自ら熱源や危険物などの管理・点検状況を確認する防火点検をトヨタ紡織の全工場・日本関係会社で継続的に実施しています。

VRを活用した消火器訓練

実際の消火器を使用した訓練では、使用できる消火器の本数に限りがありますが、VRを活用して訓練することにより、訓練人数を増やすことができるため、たくさんの方が消火活動を体験できます。

防火に関するグローバル標準の整備

国や地域ごとに消防関係法令の違いもある中で、グローバルに同じ目線で防火活動を行うため、過去の発火事例をもとに、危険物管理や火災報知機管理などに関してのグローバル標準を策定しました。また、グローバル標準をもとに防火点検チェックシートを作成し、トヨタ紡織グループ全体で防火点検を行っています。